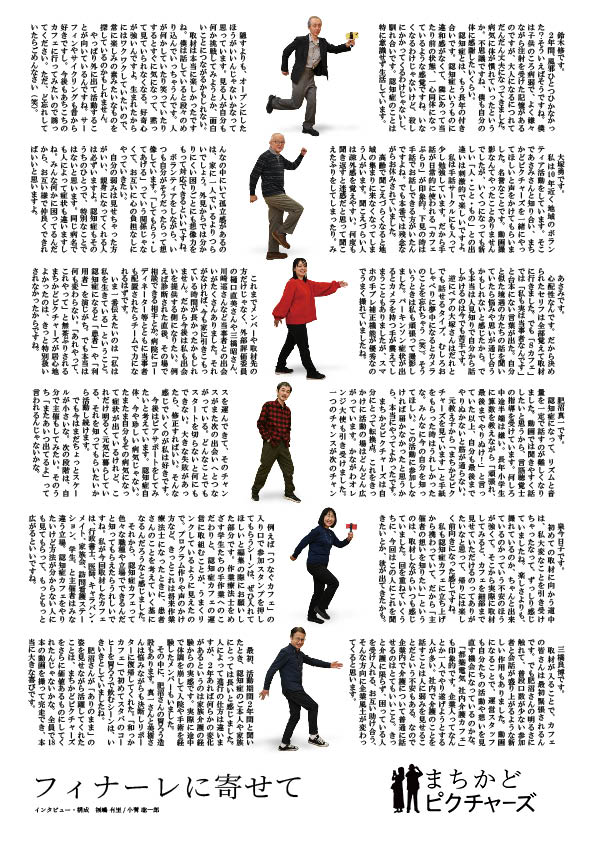

インタビュー集『フィナーレに寄せて』

9月15日「まちかどピクチャーズ 上映会フィナーレ」で配布した取材チーム6名へのインタビュー集『フィナーレに寄せて』を掲載します。

(インタビュー・構成 福嶋有里/小菅聡一郎)

鈴木修です。

2年間、風邪ひとつひかなかった?そういえばそうですね。僕は子供のころ病弱で、よく嫌々ながら注射を受けた記憶があるのですが、大人になるにつれてだんだん丈夫になってきました。病気に体が慣れていったというか。不思議ですね、僕も自分の体に感謝したいくらい。

認知症とは、もう長年の付き合いです。認知症というものに違和感がなくて、隣にあって当たり前の状態、一心同体になっているような感覚ですね。いなくなるわけじゃないけど、殺しにかかってくるわけじゃないし、馴れ合いです。認知症のことは特に意識せず生活しています。

隠すよりも、オープンにしたほうがいいんじゃないかなって思っています。見る人が自分も何か挑戦してみようとか、面白いことにつながるかもしれない。

取材は本当に楽しかったですね。僕は話していると段々のめり込んでいっちゃうんです。人が何かしていたり笑っていたりするとすぐに気になって、黙って見ていられなくなる。好奇心が強いんですよ。生まれたからにはワクワクしていたいので、常に楽しみの素みたいなものを探しているのかもしれません。

やっぱり外に出て活動することが向いているんですね。サーフィンやサイクリングも昔から好きですし。今後もあちこちのカフェに行ってみたいので誘ってください。ただ、ど忘れしていたらごめんなさい(笑)。

大塚勇です。

私は10年近く地域のボランティア活動をしています。そこであさみさんと知り合い、まちかどピクチャーズを一緒にやってほしいと声をかけてもらいました。名誉なことです。動画撮影なんてやったことありませんでしたが、いくつになっても新しい「人・こと・もの」との出逢いは刺激的で楽しいですよ。

私は手話サークルにも入って少し勉強しています。だから手話が日常的に使われる「カフェぶらり」が印象的。下見の時は手話でお話しできる方がいたんですよね。でも本番では残念ながらお休みされていました。

高齢で聞こえづらくなると地域の集まりに来なくなってしまう人がいます。聞こえづらい人は疎外感を覚えやすい。何度も聞き返すと迷惑だと思って聞こえたふりをしてしまったり。みんなの中にいて孤立感があるのは、家に一人でいるよりつらいでしょう。外見からでは分かりにくい困りごとにも想像力をもって対応できるといいですね。

ボランティアをしながら、いつも自分がそうだったらって想像しています。「してもらう・してあげる」っていう関係じゃなくて、お互いに心の負担なしにやっていきたい。

自分の弱みは見せちゃった方がいい、親身になってくれる人は必ずいますよ。認知症もそのうちのひとつで、特別なことではないと思います。同じ病名でも人によって症状も違いますしね。みんな何かに困ってるんだから、お互い様で仲良くできればいいと思いますよ。

あさみです。

心配性なんです。だから決められたセリフは全部覚えて取材に行きました。でも「Sカフェ」では「私も実は当事者なんです」と台本にない言葉が出た。自分と似た境遇の方たちの話を聞いていたら悩みや思いが通じ合うかもしれないと感じたから。でも本当は人見知りで自分から話しかけるのは今でも苦手です。

逆にペアの大塚さんはだれとでも話せるタイプ。むしろおしゃべりに夢中になるとカメラのことを忘れちゃう(笑)。そういうときは私も頑張って撮影しました。パーキンソン症状が出るとカメラを持つ手が震えてしまうこともありましたが、スマホの手ブレ補正機能が優秀なのでうまく撮れていましたね。

これまでメンバーや取材先の方だけじゃなく、外部評価委員の樋口直美さんや三橋昭さん、川崎巡さんなど当事者との出会いがたくさんありました。それがなければ、今も家に引きこもっている時間が長かったかもしれません。だから今後は私も出会いを提供する側になりたい。例えば診断された直後、その場で相談できる相手とか。病院にコーディネーター等とともに当事者も配置されたらチームで力になれるはずです。

いま一番伝えたいのは「私は私を生きている」ということ。認知症になると「患者」や「利用者」を演じがち。でも本当は何も変わらない。「あれやって、これやって」と無茶ぶりされるまちかどピクチャーズが居心地よかったのは、きっと特別扱いされなかったからですね。

肥沼真一です。

認知症になって、リズムと音量を一定で話すのが難しくなりました。動画では聞きやすく話したいと思うから、言語聴覚士の指導を受けています。何しろ中途半端は嫌い。長年小学生に算数を教えながら「頑張れ、最後までやりぬけ!」と言っていた以上、自分も最後までやりぬかないと筋が通らない。

元教え子から「まちかどピクチャーズを見ています」と手紙をもらった時はうれしかったな。みんなに今の自分を知ってほしい。この活動に参加しなければ届かなかったと思うから、本当にやってよかったです。

まちかどピクチャーズは自分にとって転換点。これをきっかけに活動の場はどんどん広がっています。かながわオレンジ大使も引き受けました。一つのチャンスが次のチャンスを運んできて、そのチャンスがまた次の出会いへとつながっている。どんなことでもスタートを切らないと何にもできない。大きな失敗があったら、修正すればいい。そんな感じでいくのが私は好きです。

今後はピアサポートをしてみたいと考えています。認知症自体、今や珍しい病気じゃない。たまたま自分もその病気になって症状が出ているけれど、これだけ明るく元気に暮らしている、それを知ってもらいたいから活動し続けます。

でも今はまだちょっとスケールが小さいな。次の段階は、自分で主催もしてみたい。そのうち「またあいつ出てるよ」って言われるんじゃないかな。

泉今日子です。

初めての取材に向かう道中は、私大変なことを引き受けちゃったなって、ずっしり感じていましたね。楽しさよりも、撮れているのか、ちゃんと出来ているのかっていう不安のほうが強くて。そこから実際に取材してみると、カフェを細部まで見せていただけるのってありがたいなと思って、帰りには楽しく前向きになった感じですね。

私も認知症カフェに立ち上げから携わっていて、だから「主催者の想いを知りたい」というのは、取材しながらいつも感じていました。回を重ねていくうちに、今回はこの人にこれを聞きたいとか、欲が出てきたかも。

例えば「つなぐカフェ」の入り口で参加スタンプを押してもらうシーンは、ぜひ入れてほしいと編集の際にお願いした部分です。作業療法士をめざす学生たちの手作業へのこだわりと、認知症カフェの運営に取組むことが、うまくリンクしているように見えたので。プログラム作りや声のかけ方など、きっとこれは将来作業療法士になったときに、患者さんのことを考えていく基になるんだろうなと感じました。

それから、認知症カフェって色々な職種や立場でできるんだと知ってもらえたらうれしいですね。私が今回取材したカフェは、行政書士、医師、キャラバン・メイト、家族会、訪問看護ステーション、学生、と主催者はみな違う立場。認知症カフェをやりたいけど方法が分からない人にも見てもらって、もっともっと広がるといいですね。

三橋良博です。

取材が入ることで、カフェの皆さんは最初緊張されるんです。でも肥沼さんの明るさに触れて、普段口数が少ない参加者と会話が盛り上がるような新しい作用もありました。動画になることで、運営スタッフも自分たちの活動や想いを見直す機会になっているのかな。

「都築電気 社内介護カフェ」も印象的です。企業人ってなんとか一人でやり遂げようとする人が多い。社内で介護のことを話すことは人に弱みを見せることだという不安もある。なので企業内で介護について普通に話せるのはとてもいいこと。きっと介護に限らず、困っている人を受け入れる、お互い助け合う、そんな方向に企業風土が変わってくると思います。

最初、活動期間2年間と聞いたとき、認知症のご本人や家族にとっては長いと感じました。人によって進行の仕方は違いますが、2年あれば何らかの変化があるというのは家族介護の経験からの実感です。実際に途中で体調を崩して入院や手術を経験したメンバーもいました。

その中に、肥沼さんの胃ろう造設もあります。真一さんと美樹さんは悩みながらも決断しリポーターに復帰してくれた。「和っかカフェ」で初めてスタバのコーヒーを胃ろうで飲むシーンは、いきいきとしていましたね。

肥沼さんが「ありのまま」の姿を見せながら活躍してくれたことは、まちかどピクチャーズをさらに価値あるものにしてくれたんじゃないかな。全員で18本の動画を撮って完走でき、本当に大きな喜びです。